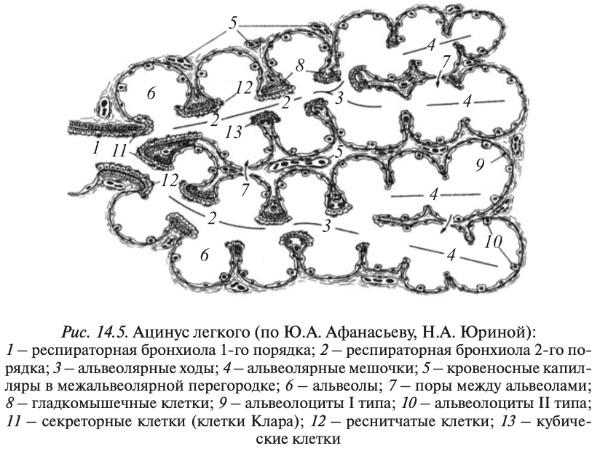

Структурно-функциональной единицей респираторного отдела легкого является ацинус. Он начинается респираторными (альвеолярными) бронхиолами, переходящими в результате дихотомического деления в альвеолярные ходы, а затем в альвеолярные мешочки, в стенках которых расположены альвеолы, осуществляющие обмен газов. Ацинусы отделены друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Двенадцать-восемнадцать ацинусов образуют легочную дольку.

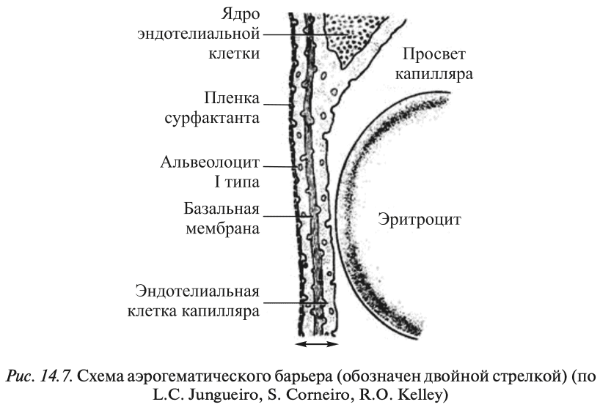

Респираторные бронхиолы отличаются от терминальных тем, что в их просвет открываются альвеолы. Стенки бронхиол выстланы однорядным кубическим, иногда реснитчатым эпителием, имеют тонкую пластинку соединительной ткани и отдельные гладкие миоциты. В эпителии содержатся те же виды клеток, что и в терминальных бронхиолах. В альвеолярных ходах альвеолы расположены практически вплотную друг к другу, а участки между ними, характерные для стенки терминальной бронхиолы, незначительные и выглядят как выпячивания («пуговки»). Альвеолярные мешочки занимают конечное положение в ацинусе, имеют округлую (в виде мешка) форму и состоят из альвеол. Альвеолы — это открытые пузырьки, сообщающиеся друг с другом при помощи альвеолярных пор, необходимых для коллатерального дыхания и обмена компонентами сурфактанта. Внутренняя поверхность альвеол выстлана однослойным плоским эпителием. В его состав входят два типа эпителиальных клеток: альвеолоциты I типа (пневмоциты I типа, респираторные эпителиоциты) и альвеолоциты II типа (пневмоциты II типа, большие, или секреторные эпителиоциты). Поверхность альвеол (95 %) занята альвеолоцитами I типа. Последние представляют собой уплощенные клетки толщиной 0,2-0,3 мкм. Именно через их цитоплазму происходит газообмен между воздухом и кровью. Эти клетки имеют небольшую, выступающую в просвет альвеолы ядросодержащую часть и очень протяженную тонкую цитоплазматическую безъядерную часть с микроворсинками, вдающимися в просвет альвеолы. С противоположной стороны к безъядерным участкам альвеолоцитов прилежат также безъядерные участки эндотелиальных клеток гемокапилляров. Именно здесь происходит газообмен. Поверхность альвеолоцитов I типа покрыта альвеолярным сурфактантным комплексом (сурфактантом), который образуется альвеолоцитами II типа. Он играет важную роль в предотвращении спадения альвеол при выдохе, препятствует проникновению через стенку альвеол микроорганизмов из вдыхаемого воздуха и пропотеванию жидкости из капилляров альвеолярной перегородки в альвеолы. Сурфактант состоит из двух фаз: жидкой и мембранной. Жидкая, или гипофаза, располагается изнутри, у поверхности Альвеолоциты II типа (секреторные) занимают всего 5 % поверхности альвеол. Они крупнее альвеолоцитов I типа, имеют кубическую форму с наличием на свободной поверхности микроворсинок. В цитоплазме этих клеток, кроме органелл, характерных для секретирующих клеток (развитая эндоплазматическая сеть, рибосомы, аппарат Гольджи, мультивезикулярные тельца), имеются осмиофильные пластинчатые тельца — фосфолипосомы. Созревшие фосфолипосомы, выделяясь в просвет альвеолы, формируют мембранную фазу сурфактанта. Кроме выработки сурфактанта эти клетки выполняют камбиальную функцию. Своей базальной стороной альвеолоциты I и II типов лежат на базальной мембране альвеолярного эпителия. К наружной стороне базальной мембраны прилежат эндотелиоциты кровеносных капилляров, расположенные в тонких межальвеолярных перегородках, образованных рыхлой волокнистой соединительной тканью. В последней, кроме кровеносных капилляров, контактирующих с базальными мембранами смежных альвеол, располагаются специализированные клетки (альвеолярные макрофаги, плазматические, тучные клетки и сеть эластических волокон, оплетающих альвеолы). Отростки альвеолярных макрофагов проходят через базальную мембрану и контактируют с просветом альвеол, захватывая из воздуха пыль (поэтому их называют пылевые клетки). Альвеолы тесно прилежат друг к другу, а капилляры, оплетающие их своей поверхностью, контактируют с несколькими альвеолами. Это обеспечивает оптимальные условия для газообмена между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом, заполняющим полости альвеол. Эластические волокна придают перегородкам эластичность, необходимую при дыхательных движениях. При их разрушении развивается эмфизема легких, а при болезнях легкого (рак, абсцесс, туберкулез) эластические волокна появляются в мокроте. Альвеолоциты I типа и эндотелиоциты кровеносных капилляров участвуют в образовании аэрогематического барьера (совокупность структур, находящихся между просветом альвеолы и просветом кровеносного капилляра). Толщина барьера в среднем 0,5 мкм. Аэрогематический барьер

Проникновение газов через структуры барьера (кислорода из альвеол в капилляры и СО2 в обратном направлении) происходит путем простой диффузии. Кроме описанных клеток в стенке альвеол обнаруживаются макрофаги костномозгового происхождения. Они отличаются многочисленными складками цитолеммы, содержащими фагоцитируемые пылевые частицы, фрагменты клеток, микробы, частицы отработанного сурфактанта. | |

| Просмотров: 143 | |