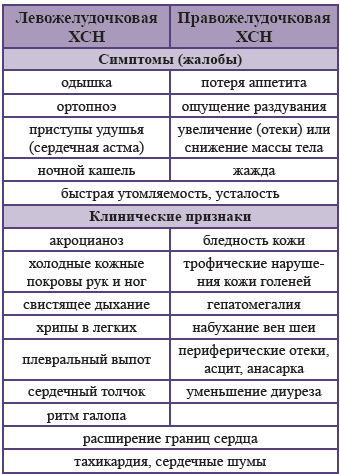

Диастолическая и систолическая дисфункция миокардаОбъективная оценка проводится при помощи ЭхоКГ с допплеровским исследованием. Для оценки диастолической функции миокарда (его способности к расслаблению) решающим является определение пиковых скоростей трансмитральных волн Е, А и их отношения. Волна Е соответствует пассивному наполнению ЛЖ, а волна А – активному (в ходе сокращения предсердий). Для оценки систолической функции миокарда (его способности к сокращению) определяют фракцию выброса (ФВ) ЛЖ. Усредненной нормой считают 45% и выше (по методу Симпсона). Клиническая картинаПроявления ХСН определяются нарушением сократительной функции одного (стадия IIa) или обоих (стадии IIb и III) желудочков. Они вызваны как гипоперфузией (возникает в круге кровообращения, следующим «после» желудочка с нарушенной функцией), так и венозным застоем (в круге кровообращения «до» желудочка).

Клиническая картина Характеристика отеков при ХСН:

Характеристика одышки при ХСН:

Длительно текущая ХСН всегда приводит к нарушению функции обоих желудочков, поэтому у большинства пациентов наблюдается комбинация признаков лево- и правожелудочковой ХСН, хотя те или иные могут преобладать. ДиагностикаНе существует единых критериев диагностики ХСН. На первом этапе оцениваются:

Исследования второго уровня: ЭхоКГ: снижение ФВ менее 40-45%, увеличение КСО и КДО, толщины стенок ЛЖ, индекса массы миокарда ЛЖ, признаки нарушения расслабления желудочков; мозговой натрийуретический пептид (BNP) или его N-концевой предшественник (NT-proBNP): нормальный результат практически исключает ХСН, повышение говорит в пользу ХСН; BNP продуцируется кардиомиоцитами в ответ на избыточное растяжение сердечной мышцы. Всем пациентам с подозрением на ХСН также выполняются:

При наличии показаний проводят суточное мониторирование ЭКГ, чреспищеводную ЭхоКГ, МРТ сердца, радионуклидную вентрикулографию, коронарную ангиографию и др. | |

| Просмотров: 140 | |